【BBC:地球上五個追求成為獨立國家的地方】

在 2016 年 1 月民進黨贏得台灣總統大選與國會多數後,英國 BBC 在旅遊專欄刊登一篇的《全球中追求獨立的地方》文章,這篇文章中指出加泰隆尼亞、蘇格蘭、格陵蘭、魁北克、台灣五個地方因為歷史、文化、語言和政治的差異追求獨立。其中關於台灣的部分講的都是台灣人已知的事,對於其它四地有簡單的介紹。其實台灣與這四個地方有一點不同,這些地方目前政治上隸屬於四個國家,台灣則從未被中共的中國統治過。新頭殼翻譯了這一篇,也改了 BBC 的標題,版主則選取譯文的部分。

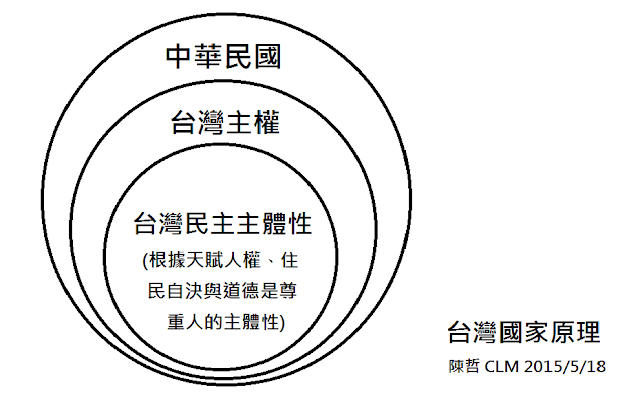

「台獨論述與策略研究所」陳立民 Chen Lih Ming (陳哲)

下為譯文節錄:

【BBC:全世界下個獨立的國家?】

〔新頭殼newtalk | 鄭凱榕 編譯報導 發布 2016.02.08 | 04:32 PM | 更新 2016.03.11 | 11:55 AM〕

最近,加泰隆尼亞的領袖誓言脫離西班牙,而 2014 年蘇格蘭舉行脫離大英(Great Britain)的獨立公投。政治自由並不總是目標,運動也不總是有成果。但不管所發生的變化,在地人民常常指出自身獨特不同的文化驕傲,或是地理位置上的分離,因此讓他們追求獨立。BBC 訪問了一些居民,試圖尋找獨立運動如何影響日常生活,以及即將發生的事件可能如何影響未來。

Catalonia, Spain(加泰隆尼亞,西班牙)

加泰隆尼亞已經是個自治的社群,在 2015 年 9 月選出了支持分離主義的地區領袖,他誓言在 18 個月內帶領加泰隆尼亞從西班牙分離。獨立運動風起雲湧,2016 年將會成為攻防激烈的戰場。

加泰隆尼亞位於西班牙東北部,對於住在這裡的居民來說,態度廣泛分歧。世界上最大的外國人居住者支援網路 NGO 組織「InterNations」在巴塞隆納(Barcelona)的民間大使、原來住在芬蘭的紐克南(Elina Nykaenen)表示:「在所有我曾經住過的地方,我的哲學一直是尊重任何當地人民想要的。我相信人民有權力,而且可以表現出來,必要的時候也可以爭取獲得。」

其他人則對於表達他們的支持較為遲疑,當問到新國家是否會是歐盟(EU)的一部份,以及這將會如何影響到工作情況的時候。原來住在墨西哥市的孔德(Paul Conde),同樣也是一位「InterNations」民間大使說,許多企業已經正在遷出巴塞隆納,因為對於可能的變局有所遲疑。

「關於成為獨立和做我們自己的決定,有許多的雜音」,孔德說。「但是之後結果呢?譬如會在歐元區之外?以及要創立新國家所需要的資源——從金錢到所需的時間?」

雖然有著不確定性,加泰隆尼亞自治區首都巴塞隆納,依然是個持續增加人口的熱門居住地。外籍人士已經買進大量的房地產,這使得物價升高——雖然居民仍然表示相較於歐洲其他地方,物價仍可負擔。由於湧入的人口,要了解當地人民的心聲比較困難。「許多人對於外國人住在這裡,似乎常覺得還是有些受擾」,紐克南表示。「要靠近加泰隆尼亞人(Catalans),或是被他們所接受,是相當困難的。」也就是說,投入在學習當地加泰隆尼亞語言和文化,還有很長的一段路要走。

恩典區(Gracia),在巴塞隆納市中心西北方 4 公里處,對於外籍人士來說是非常熱門的腹地。紐克南說:「這是非常家庭取向的地方,有著數不清的廣場,小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤和鄰居們每個下午都聚集在一起。這也是這個城市最波希米亞風的地方,有著瑜伽、藝術,和對於多元生活方式更為開放的態度。」

維拉奧林匹克海灘(Vila Olimpica)和波布雷諾(Poble Nou),在市中心東方 4 公里處,深受那些想要靠近海洋的人們喜歡。

Scotland, Great Britain(蘇格蘭,大不列顛)

2014 年 9 月,舉行了蘇格蘭獨立公投,詢問蘇格蘭公民:「蘇格蘭是否應成為獨立的國家?」接近 45% 的公民回答是,而有 55% 則想要繼續留在大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。

即使是為了經濟理由在公投中投下反對票的居民,依然覺得有強烈的文化獨立感。「InterNations」在愛丁堡(Edingurgh)的民間大使、來自加拿大的威爾(Mark Ware)說,「蘇格蘭人民非常自豪於他們獨特的文化和歷史遺產,並會在許多微妙之處表現出來。地方傳統、美食和文化都非常著名,蘇格蘭人民對於他們的運動明星和其他讓蘇格蘭在國際舞台上發光發熱的人都感到非常驕傲。」

蘇格蘭首府愛丁堡的居民極度有禮,威爾表示,當地人對於外國人有些「冷淡」(standoffish),而且相較於蘇格蘭最大城市格拉斯哥(Glasgow)當地人來說更為自我克制。

Greenland, Denmark(格陵蘭,丹麥)

就像蘇格蘭是在大不列顛聯合王國之中的領地一樣,格陵蘭也是在丹麥王國中的自治領地。雖然從史前時代開始,這個島嶼就有人居,挪威和冰島人從西元 986 年起就在這裡建立定居點,而後在 1814 年格陵蘭成為丹麥的殖民地。

在 2008 年,格陵蘭人成功地投票取得更大的自治權,現在他們擁有完整的司法體系、礦產使用、航空和警察系統。丹麥依然掌控著外交政策和國防,而格陵蘭由於人口稀少,意味著和丹麥之間的聯繫很難被打破。

格陵蘭首府努克(Nuuk)的原住民克萊斯特(Janus Chemnitz Kleist),目前是海達路德(Hurtigruten,挪威語:快速航線)郵輪格陵蘭旅程的導遊。他說:「當然我也很想我們能夠盡可能獨立。但是事實上這非常困難,因為我們在格陵蘭的人數是那麼少,而我們的福利系統非常仰賴丹麥的金錢,也有丹麥人在此生活。」

格陵蘭人持續討論完全的獨立,並將和丹麥永遠維持緊密的關係。大多數的格陵蘭居民說丹麥語和英語,雖然當地因紐特(Inuit)語,也就是格陵蘭語(Kalaallisut)自從 2009 年起已經成為官方語言。

但是格陵蘭有著強烈的文化差異,部分是因為人口密度高。「即使是在格陵蘭最大的城市努克,每個人都彼此認識」,出身丹麥、曾經住在努克的艾利格(Line Ehlig)說:「所有的公民,格陵蘭人、丹麥人和其他國籍的人,都居住在一個大社群中。大部分在丹麥的人,甚至沒有大多數格陵蘭人一半的樂善好施。」

格陵蘭島上 6 萬居民,有 1/3 住在努克,這是格陵蘭的首府和最大的城市。

Quebec, Canada(魁北克,加拿大)

加拿大省份魁北克在 1995 年只差幾票就能成為獨立的國家,當時這項獨立公投的投票率創紀錄之高。雖然當時反對的票數佔 50.58%,但是魁北克不管是在文化上還是政治上,依然是維持著強烈的獨立狀態的區域。當加拿大其他地區都屬於移民者的國度(settler nation),有來自全世界的外籍人士定居時,魁北克依然相當與眾不同,可以感受其淵源自法國的根脈。

魁北克透過法律,認真重視法語,所有的標誌必須主要以此官方語言書寫。但是,魁北克省最大的城市蒙特婁(Montreal),對於英語使用者來說,依然是容易導航旅遊的。

「(魁北克的)法語,和法國文化、生活方式、教育系統,對於加拿大來說獨特不同,所以這給了魁北克省一種不同的氛圍,以及一種加拿大其他地方所沒有的『文化』」,來自墨西哥、現在於蒙特婁工作的史考特(Christian Scott)這樣表說。

魁北克強烈的獨立感,帶來了某些其他優勢。「魁北克人具有強烈的意志,都是自由的思考者,這帶來了豐富的文化和藝術。住在蒙特婁的藝術家平均比加拿大其他地方來得多。」

Taiwan, Republic of China(台灣,中華民國)

今年 1 月,民進黨贏得台灣的總統大選,再次讓這個自治國家從中國獨立的議題回到鎂光燈的焦點下。

由於政治的敏感性,大多數當地人對於獨立這個議題保持沈默,但是越來越多居民認同自己是台灣人,而不是中國人,這使得這個議題持續發燒。

在台灣首都城市台北,很容易參與政治。「在選舉期間,街頭到處都可以看到遊行、標語和國旗」,目前住在台北的美國籍外籍人士華倫(Jason Warren)表示:「我遇到許多計程車司機想要討論美國力量如何驚人,我們需如何藉由這股力量做更多的事情,以及台灣和美國如何分享對於民主和辯論的熱愛。」

除了政治以外,台北居民熱愛這個城市的美食,這裡有上千種選擇,而且有來自全世界的所有料理。

BBC 更正:這篇文章稍早的版本錯誤地將台灣標註為「中華人民共和國」(People's Republic of China)的一部份。這個國家正式名稱為「中華民國」(Republic of China)。本文已更正。

下 BBC 原文:

【LIVING IN PLACES SEEKING FREEDOM:Residents from Barcelona, Edinburgh, Nuuk, Montreal and Taipei share what’s it like living in a city that’s fiercely independent.】

〔BBC By Lindsey Galloway, 2 February 2016〕

網址:http://www.bbc.com/travel/story/20160128-living-in-places-seeking-freedom