文化基本上只是特色。特色不重要,重要的是在普世價值事務上的成績。台灣不須強調台灣特色,而需注重台灣達到在舉世認為重要的項目尚有優良的表現。當今世界重視的是這些大家共同關注的事物,而非各國的特殊僻好。優秀的表現也可帶來利益。文化政策應重視普世價值文化,而非本地特色文化。

下為兩則新聞,其中一則是關於民主,這是最重要的,因為民主是國家的基礎,或使國家運作的機器。另一則的醫療福利就是普世價值。

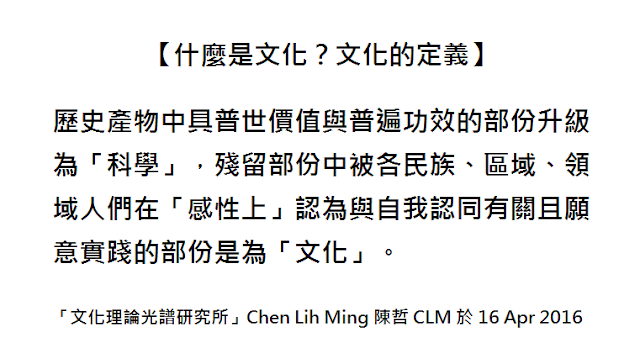

文化差異應該是要被超越的,文化傳統也應該要去蕪存菁,提昇到普世價值。文化差異與民族文化不應被保存為特色,更不應被弘揚。

陳立民 Chen Lih Ming (陳哲)

下為這兩則新聞:

陳立民 Chen Lih Ming (陳哲)

下為這兩則新聞:

【超越美國!

台灣 10 年來首次躍升「最自由」國家】

〔自由時報 即時新聞/綜合報導 2017-02-01 09:33〕

非政府組織「自由之家」今天公布

2017 年世界各國自由度報告,在這

10 年以來,台灣自由程度首次躍升至「最自由」超越美國!

根據「自由之家」公布的 2017 年世界各國自由度報告顯示,台灣在滿分為

100 的評比下、自由程度得到 91 分,「政治權利」與「公民自由」兩大項評比指標,都得到「最自由」的評價,台灣的自由程度是

10 年首次躍升至「最自由」。

【物價低、醫療佳 台灣獲選「最佳僑居國家」】

〔自由時報即時新聞/綜合報導

2017-01-31 18:36〕

台灣獲選為「最佳僑居國家」,獲獎原因是優良的醫療品質及低廉的物價。

外國網站 InterNations 依據醫療品質、基礎建設、物價、治安等生活品質指標,對

1.4 萬名國際外派人士進行調查,選出

21 個最佳僑居國家,其中台灣以醫療品質高和物價低等優點獲選為榜首。

前十名的國家分別為:

1.台灣

2.奧地利

3.日本

4.西班牙

5.哥斯大黎加

6.馬爾他

7.捷克

8.新加坡

9.德國

10.瑞士

2.奧地利

3.日本

4.西班牙

5.哥斯大黎加

6.馬爾他

7.捷克

8.新加坡

9.德國

10.瑞士

網址:http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1961817